News

Il Direttore del Dipartimento CAPE, come previsto dal “Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Stazione Zoologica Anton Dohrn” e dal “Regolamento di Gestione e Funzionamento dei Dipartimenti della Stazione Zoologica Anton”, dispone:

1. Sono aperte le candidature a rappresentanti del personale tecnico amministrativo; gli interessati potranno presentare la propria candidatura al link entro e non oltre il giorno 4 luglio 2025 alle ore 24:00;

2. Sono indette le elezioni dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo con diritto di voto nel Consiglio del Personale del Dipartimento CAPE, da svolgersi in data 23 luglio 2025 dalle ore 08:00 alle ore 20:00;

3. Il Direttore del Dipartimento provvederà a trasmettere l’elenco dei candidati in tempo utile per garantire le procedure di elezione.

4. Le procedure di voto saranno espletate online a mezzo sistema di rilevazione attivato e comunicato agli aventi diritto entro e non oltre il giorno precedente fissato per le elezioni.

Il Direttore del Dipartimento CAPE

Dott.ssa Claudia Gili

Ischia (NA), 13 giugno 2025 – In un contesto di crescente preoccupazione per gli effetti della crisi climatica sugli ecosistemi marini, una recente ricerca condotta nelle acque di Ischia ha rivelato scoperte sorprendenti sulla resilienza delle patelle (Patella caerulea) all'acidificazione degli oceani. Lo studio, coordinato dalla Prof.ssa Camilla Della Torre dell'Università degli Studi di Milano e associata alla Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli, e pubblicato sulla rivista Environmental Research, offre nuove prospettive sulle strategie adattative delle specie marine.

Le acque di Ischia, grazie ai "vents" vulcanici che rilasciano anidride carbonica dai fondali, rappresentano un laboratorio naturale unico, ricreando in anticipo le condizioni che l'acidificazione oceanica indotta dall'uomo causerà a livello globale entro la fine del secolo. Gli scienziati si aspettavano che le specie sessili, come le patelle, avrebbero sofferto gravemente l'abbassamento del pH a causa della loro conchiglia calcarea.

Le acque di Ischia, grazie ai "vents" vulcanici che rilasciano anidride carbonica dai fondali, rappresentano un laboratorio naturale unico, ricreando in anticipo le condizioni che l'acidificazione oceanica indotta dall'uomo causerà a livello globale entro la fine del secolo. Gli scienziati si aspettavano che le specie sessili, come le patelle, avrebbero sofferto gravemente l'abbassamento del pH a causa della loro conchiglia calcarea.

Tuttavia, i risultati hanno smentito le previsioni: "Con sorpresa, abbiamo notato che non solo le patelle di Ischia sopravvivono in acque acidificate, ma diventano più grandi e hanno maggiori riserve di energia rispetto alle 'cugine' che vivono in acque non acidificate a distanza di poche decine di metri" ha spiegato il team di ricerca composto da Silvia Giorgia Signorini, dottoranda del Dipartimento di Bioscienze dell'Università degli Studi di Milano (associata SZN), prima autrice dell’articolo, da Marco Munari (Università di Padova, SZN), Fabio Crocetta (Stazione Zoologica Anton Dohrn), Isabella Moro (Università di Padova, associata SZN), Ilaria D'Aniello (Università di Padova), Lara Nigro (Università degli Studi di Milano La Statale) e Fiorenza Micheli (Hopkins Marine Station, Stanford University). L'ipotesi è che, in queste condizioni estreme, i molluschi beneficino di una maggiore disponibilità di cibo (alcune alghe prosperano con più CO2) e di una riduzione della competizione e della predazione, dato che altri organismi non riescono a resistere a tali livelli di acidità.

Questa scoperta suggerisce che la crisi climatica non avrà effetti omogenei su tutte le specie, ma potrebbe creare nuovi squilibri, favorendo alcune a scapito di altre. Nonostante ciò, la ricerca avverte sui "costi" di tale adattamento.

"Sopravvivere in un ambiente così ostile è un processo stressante che richiede un enorme dispendio di energie" ha aggiunto la Prof.ssa Della Torre.

Inoltre, l'eccessiva specializzazione per tollerare un singolo stress (come il pH ridotto) potrebbe rendere gli organismi più vulnerabili ad altri disturbi, come le ondate di calore marine o l'inquinamento.

Lo studio ribadisce l'importanza cruciale di ridurre drasticamente le emissioni di CO2. "Anche se alcune specie si mostrano tolleranti all’acidificazione marina, ciò non ci esonera dall'inderogabile impegno nella riduzione drastica delle emissioni di CO2" sottolineano i ricercatori. L'acidificazione degli oceani sta già alterando profondamente gli ecosistemi marini, con conseguenze dirette anche per le risorse alimentari future.

Lo studio ribadisce l'importanza cruciale di ridurre drasticamente le emissioni di CO2. "Anche se alcune specie si mostrano tolleranti all’acidificazione marina, ciò non ci esonera dall'inderogabile impegno nella riduzione drastica delle emissioni di CO2" sottolineano i ricercatori. L'acidificazione degli oceani sta già alterando profondamente gli ecosistemi marini, con conseguenze dirette anche per le risorse alimentari future.

Questa ricerca sottolinea come il Mediterraneo, e tutti i mari del mondo, stiano affrontando una "sfida silenziosa ma potentissima" che richiede un'attenzione e un'azione globali immediate.

Di seguito il link all'articolo: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935125011259

Avviso Pubblico Dipartimento EMI

Avviso Pubblico Dipartimento BEOM

Avviso Pubblico Dipartimento RIMAR

Avviso Pubblico Dipartimento BLUEBIO

Avviso Pubblico Dipartimento CAPE

_________________________

Pubblicato il 29.05.2025

Oggetto: Avviso di collaborazione con le imprese con la Stazione Zoologica Anton Dohrn in ambito EMBRC-IT per la progettualità relativo il D.D. 310 del 26 febbraio 2024 – Azione 1.1.1 “Infrastrutture di ricerca” per il potenziamento delle Infrastrutture di Ricerca (IR) pubbliche che operano in ambito S3 finalizzato all'avanzamento tecnologico delle imprese.

La Stazione Zoologica Anton Dohrn (SZN), nell’ambito della propria partecipazione al D.D. 310 del 26/02/2024 del MUR per il finanziamento di proposte progettuali relative all’Azione 1.1.1 “Infrastrutture di Ricerca” - Potenziamento delle Infrastrutture di Ricerca (IR) pubbliche che operano in ambito S3 finalizzato all'avanzamento tecnologico delle imprese - invita le imprese a manifestare il proprio interesse a collaborare alle attività di progetto.

Il D.D. 310 vuole potenziare le infrastrutture di ricerca nazionali, promuovendo la collaborazione tra organismi di ricerca e imprese. In particolare, SZN intende sviluppare progettualità in seno EMBRC-IT quale Nodo distribuito sul territorio nazionale dell’IR paneuropea EMBRC-ERIC (European Marine Biological Resource Centre) che opera nell’ambito della biologia e l'ecologia marina, riconosciuta a livello europeo nell’ambito dell’ESFRI Roadmap (European Strategy Forum on Research Infrastructures), fornendo accesso a risorse biologiche marine, servizi tecnologici avanzati e piattaforme di ricerca integrata, a supporto della scienza di base e applicata, con particolare attenzione allo sviluppo di soluzioni sostenibili per la blue economy, la salute umana, la biodiversità e il cambiamento climatico.

Si invitano pertanto le imprese interessate che operano nei settori coerenti all’ambito EMBRC “Health and Food” a presentare interesse nel collaborare (secondo lettera modello in allegato) al progetto al fine di sviluppare iniziative condivise di ricerca e innovazione tecnologica, a mezzo e-mail, con oggetto “Collaborazione Imprese D.D. n. 310 Azione 1.1.1 - IR“all’indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

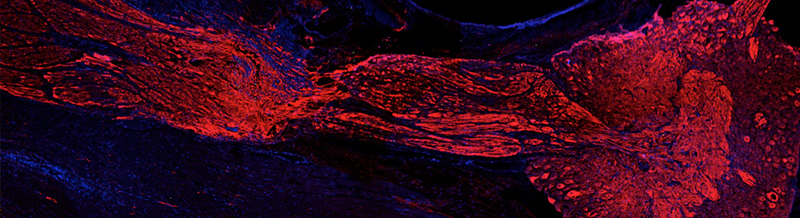

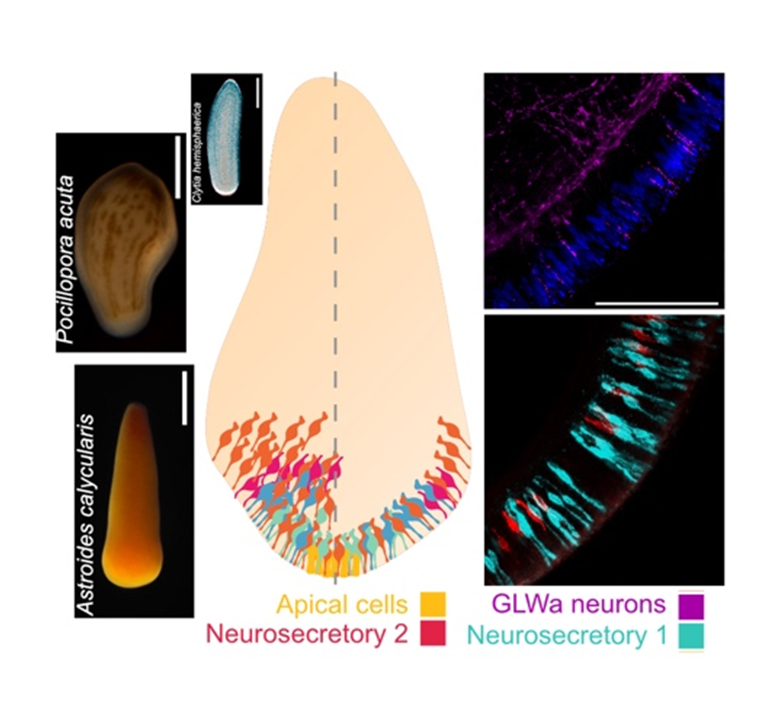

Uno studio collaborativo che ha coinvolto ricercatori della Stazione Zoologica Anton Dohrn (SZN), coordinato dal Laboratory of Developmental Biology and Evolution (LBDV), ha esplorato su aspetti cellulari e molecolari coinvolti nella fissazione larvale dei coralli.

Uno studio collaborativo che ha coinvolto ricercatori della Stazione Zoologica Anton Dohrn (SZN), coordinato dal Laboratory of Developmental Biology and Evolution (LBDV), ha esplorato su aspetti cellulari e molecolari coinvolti nella fissazione larvale dei coralli.

Il team di ricerca ha condotto un’analisi comparativa delle larve di tre specie di cnidari: due coralli (Astroides calycularis e Pocillopora acuta) e l’idrozoo Clytia hemisphaerica. Concentrandosi sulle strutture sensoriali presenti all’estremità anteriore delle larve, lo studio ha evidenziato caratteristiche cellulari e molecolari condivise tra le specie analizzate.

Questi risultati offrono nuove prospettive sull’evoluzione del sistema nervoso animale e suggeriscono l’esistenza di un meccanismo conservato potenzialmente coinvolto nella regolazione del comportamento di fissazione delle larve di corallo, una fase cruciale per la formazione e la resilienza delle barriere coralline.

L’articolo completo è stato pubblicato su Science Advances.

Link: https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adv1159

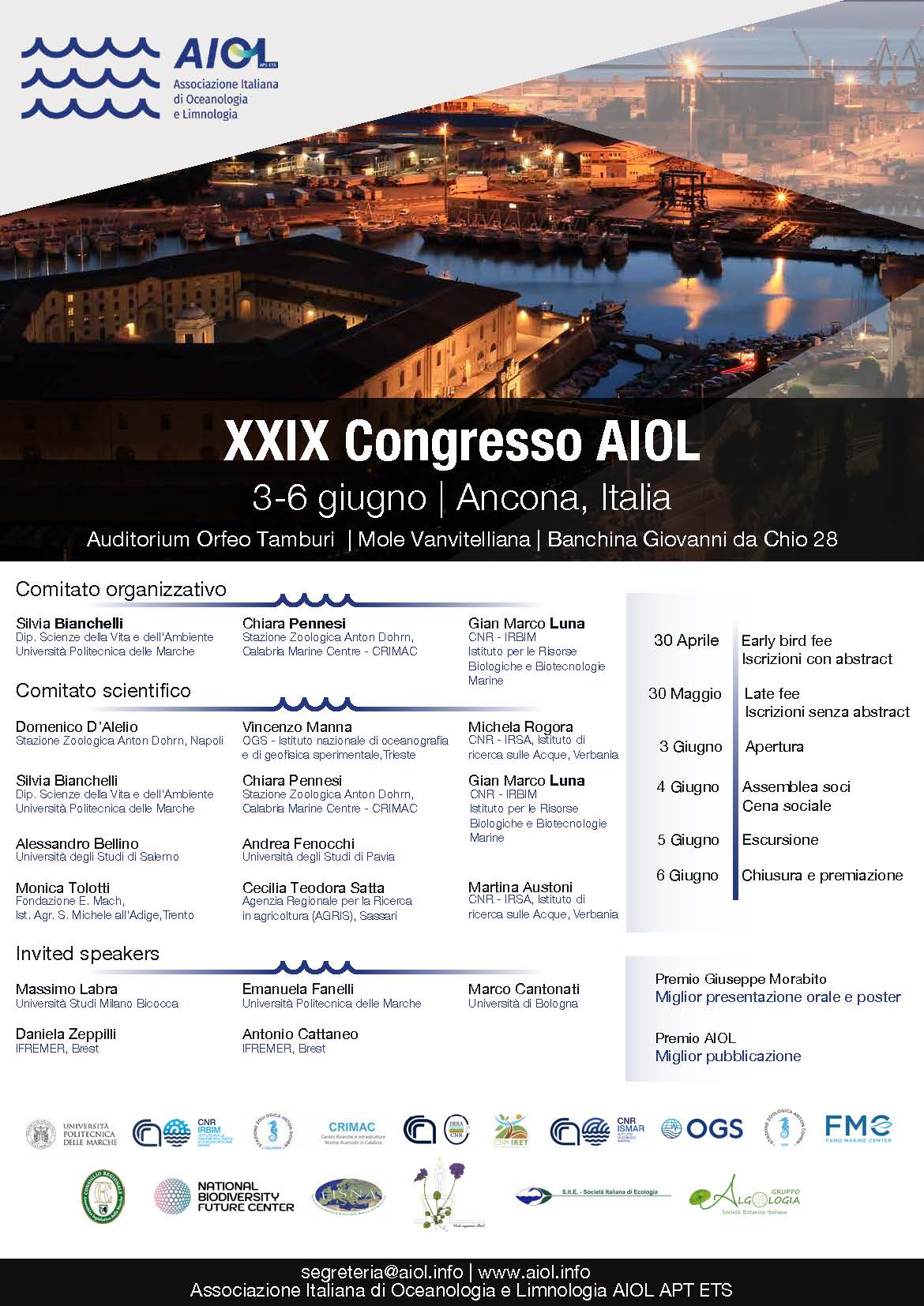

Siamo felici di annunciare che il XXIX Congresso AIOL si terrà dal 3 al 6 giugno 2025 nella città di Ancona, in una cornice fortemente simbolica per il rapporto tra ricerca, mare e comunità.

Il congresso trae ispirazione dal Decennio delle Nazioni Unite per il restauro degli ecosistemi (2021–2030) e dal Decennio delle scienze oceaniche per lo sviluppo sostenibile, che puntano a promuovere la conoscenza e la salvaguardia degli ambienti acquatici, fondamentali per il benessere umano e del pianeta.

Con il motto "The Science we need for the ocean we want”, il congresso offrirà uno spazio multidisciplinare per discutere e condividere ricerche su:

- la struttura e il funzionamento degli ecosistemi acquatici,

- l’impatto antropico e il cambiamento globale,

- la diffusione di inquinanti e specie non indigene,

- strategie per la tutela della biodiversità e lo sviluppo di una blue economy sostenibile.

Sarà dato ampio spazio a soluzioni innovative e basate sulla scienza, tra cui nature-based solutions e scienze omiche, con l’obiettivo di affrontare in modo concreto le sfide ambientali presenti e future.

Ancona, città di mare e polo di ricerca, sarà il luogo ideale per ospitare questa importante occasione di confronto tra scienziati, enti di ricerca, università e stakeholder impegnati nella tutela delle acque interne e marine.

Bioengineering microalgae for their application as green cell factories

Microalgae are capable of efficiently converting inorganic CO2 with the help of sunlight energy and water splitting into organic biomass, which is composed of energy-rich carbon-based compounds. With this ability, microalgae have the potential to serve as “green cell factories” for bio-industries by bioengineering the direct catalysis of production processes for fine or bulk chemicals. However, in order to compete with heterotrophic bacteria systems in industrial biotechnology, bottlenecks such as limitations in photosynthesis, carbon fixation, and carbon partitioning towards the products of interest, as well as the availability of powerful molecular tools for the generation of mutants with enhanced efficiency as green cell factories have to be overcome. New achievements and insights into the design of synthetic constructs for efficient gene/protein expression and pathway engineering, performed with the microalga Chlamydomonas reinhardtii for the efficient synthesis of a variety of carbon-based products, will be presented with a specific focus on diterpenes and pigments.

Microalgae are capable of efficiently converting inorganic CO2 with the help of sunlight energy and water splitting into organic biomass, which is composed of energy-rich carbon-based compounds. With this ability, microalgae have the potential to serve as “green cell factories” for bio-industries by bioengineering the direct catalysis of production processes for fine or bulk chemicals. However, in order to compete with heterotrophic bacteria systems in industrial biotechnology, bottlenecks such as limitations in photosynthesis, carbon fixation, and carbon partitioning towards the products of interest, as well as the availability of powerful molecular tools for the generation of mutants with enhanced efficiency as green cell factories have to be overcome. New achievements and insights into the design of synthetic constructs for efficient gene/protein expression and pathway engineering, performed with the microalga Chlamydomonas reinhardtii for the efficient synthesis of a variety of carbon-based products, will be presented with a specific focus on diterpenes and pigments.

IL POLO NAZIONALE DELLA DIMENSIONE SUBACQUEA TRA INNOVAZIONE, SICUREZZA E SVILUPPO PER IL FUTURO DEL PAESE

Tecnologia, ricerca e imprese per esplorare gli abissi ancora sconosciuti. A Napoli il confronto tra istituzioni, scienza e industria: 50 milioni per le PMI del Sud nel settore subacqueo

Oltre l’80% del fondo marino è inesplorato e solo il 2% di quello abissale è stato mappato con precisione. Quello dell’underwater è un settore cruciale per l’autonomia tecnologica del nostro Paese. Basti pensare che il 99% delle telecomunicazioni digitali viaggia attraverso dorsali marine, con 552 cavi sottomarini per un totale di 1,4 milioni di chilometri. Risulta essenziale ridurre la dipendenza dalle tecnologie estere e sviluppare soluzioni nazionali per garantire la sicurezza e l’innovazione del settore.

Sono i temi di cui si è discusso il 12 maggio 2025 nel corso dell’evento “Il Polo Nazionale della Dimensione Subacquea, promotore di innovazione tecnologica e opportunità per PMI, Centri di Ricerca e Università”, organizzato dal Polo Nazionale della dimensione Subacquea (PNS) in collaborazione con la Stazione Zoologica Anton Dohrn, tenutosi presso il Museo Darwin-Dohrn.

Rappresentanti istituzionali, esperti del settore e protagonisti dell’ecosistema industriale e della ricerca si sono confrontati sul ruolo strategico rivestito dalla dimensione subacquea e sul suo futuro, promuovendo un approccio integrato tra ricerca scientifica, innovazione tecnologica e sviluppo industriale.

Al centro il coinvolgimento delle PMI, soprattutto quelle del sud Italia. Durante l’incontro, in particolare, sono stati illustrati i bandi di ricerca, per un volume economico di 50 milioni di euro (di cui il 50% in co-finanziamento), che saranno emanati dal PNS entro fine mese. Un’occasione concreta per sostenere l’innovazione tecnologica in un settore strategico per la sicurezza, la sostenibilità e la competitività nazionale.

“Questo appuntamento – spiega Valeria Fascione, assessore alla Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania – è fortemente strategico per il nostro territorio. Il PNS arriva a Napoli e presenta le linee di un importante programma che vede coinvolti diversi Ministeri, università, Centri di Ricerca, grandi aziende, ma anche startup e Pmi, insieme per sviluppare le nuove frontiere della subacquea. Tante opportunità in ambiti diversi, dall’energia marina, alle scienze della vita, ai nuovi nutrimenti che vengono dalla risorsa mare, ma anche connettività. Come Regione Campania siamo pronti a dare il nostro contributo per far sì che questo progetto nazionale venga arricchito dalle realtà del territorio.”

“Oggi siamo qui per offrire un prezioso supporto a questa importante realtà - sottolinea Massimo Cavaliere, Direttore Generale della Stazione Zoologica e Coordinatore del sotto-comitato per le traiettorie tecnologiche del PNS – “C’è una rete locale di competenze che ruota attorno ad aziende, Università, enti di ricerca che è necessario intercettare e coinvolgere nei progetti strategici che il Polo sta portando avanti. Come Stazione Zoologica ci impegneremo per raggiungere questo risultato, nella consapevolezza che lo sviluppo dell’under water sia strategico non solo nel mondo della ricerca ma a tutti i livelli”.

Il Polo Nazionale della Dimensione Subacquea, istituito nel dicembre del 2023 e inaugurato presso le strutture del Centro di Supporto e Sperimentazione Navale della Marina Militare con sede a La Spezia, rappresenta un innovativo modello di “Sistema Paese”, pensato per mettere in rete le migliori competenze italiane – pubbliche e private – nel campo della tecnologia e dell’esplorazione subacquea. Il Polo promuove ricerca tecnico-scientifica, armonizzazione normativa, sperimentazione e cooperazione, coinvolgendo istituzioni, Marina Militare, università, centri di ricerca, grandi aziende, PMI e start-up. Il suo modello di governance multilivello, a forte vocazione interministeriale ed interdisciplinare, mira alla valorizzazione strategica della dimensione subacquea dell’Italia sia a livello nazionale che internazionale.

“Oggi conosciamo meglio la superficie della Luna, di Marte e di Giove rispetto ai fondali marini ed ancora più per quelli abissali – afferma l’Amm. Isp. Cristiano NERVI, Direttore della Struttura Operativa PNS – Il che ci dovrebbe fare riflettere. Il Polo Nazionale della dimensione Subacquea è nato per sviluppare le tecnologie che servono alla nazione per operare sott’acqua. Significa poter difendere le infrastrutture strategiche e accedere a risorse attualmente non raggiungibili perché celate negli abissi. In questo contesto svolgono un ruolo fondamentale le Piccole Medie Imprese, soprattutto del Mezzogiorno, che vorremmo coinvolgere in questo progetto per fornire un prezioso contributo tecnologico al Polo Nazionale”.

Per l’Amm. Sq. Salvatore VITIELLO, Comandante del Comando Logistico e del Presidio Marina Militare di Napoli: “Il Comando Logistico che ho l’onore di rappresentare, ha sempre supportato la Stazione Zoologica di Napoli, sia in termini logistici, sia condividendo diverse iniziative, anche grazie ad accordi di collaborazione che oggi si stanno arricchendo di nuovi dettagli per valorizzare sempre di più la risorsa mare in tutte le sue dimensioni: scientifica, ambientale e culturale. Napoli, crocevia millenario di culture, dove tradizione e modernità si intrecciano, offre un contesto unico per approfondire il tema della dimensione subacquea che rappresenta, oggi più che mai, un dominio cruciale per la sicurezza, la sovranità e la prosperità del nostro Paese”.

La dimensione subacquea non è solo tecnologia e sicurezza, ma è anche conoscenza. In questo contesto, la Stazione Zoologica Anton Dohrn si conferma all’avanguardia. L’Istituto, infatti, si è dotato di nuove infrastrutture per l’esplorazione del Mar Mediterraneo. Tra queste, il batiscafo Triton 3300/3 MKII, capace di ospitare un pilota e due ricercatori e portarli fino ad una profondità di 1000 metri, e il veicolo autonomo subacqueo (AUV) Kongsberg Hugin 3000, un sofisticato siluro lungo cinque metri, capace di operare fino a 3000 metri di profondità, contribuendo a fare di SZN un hub di eccellenza

L’acquisto dei veicoli è avvenuto grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e svolgeranno un ruolo fondamentale nell’ambito del progetto EMBRC-UP - coordinato da Massimo Cavaliere, direttore generale della stazione Anton Dohrn- che ha per scopo il rafforzamento delle infrastrutture di ricerca esistenti e la creazione di nuovi strumenti per la ricerca scientifica in Europa.

Per info: https://www.pnsitalia.com/

We are pleased to announce that applications are now open for our upcoming Euromarine Summer School PulseOcean.

Dates: September 14-20, 2025

Venue: Ischia Marine Center- Stazione Zoologica Anton Dohrn, Ischia, Italy.

Apply now: https://forms.gle/bb8QitenPPmzdsJfA

A Google account is required to complete the form due to the file upload fields

More information: here

Application deadline: May 26, 2025

All details are provided in the attached flyer, as well as in the PDF versions of the announcement and course information

We would be grateful if you could help us share this announcement widely with your networks.